Reflector公開ノード変更

2018.10.10

DstarRepeater + ircDDBGateway + ArduinoUNO + DVMEGA GMSK Modemで運用していたReflector公開ノードをNoraGateway +DstarRepeater + ArduinoUNO + DVMEGA GMSK Modemに変更しました。

ノード機はFT-7900H(2Fベランダ・モービルホイップ+出力5W運用)、周波数は438.87MHzで従来通りです。

尚、アクセスポイントはID-51/IDー31等、ターミナルモード機能の無いトランシーバでアクセス可能です。

使用ソフト変更に伴いX-リフレクタ(XRF) 又はアクセスポイント経由D-STAR網での交信が可能です。

但しDCS、REFリフレクタには現状接続不可となっています。

通常は全国殆どのリフレクターがinterlink接続されているXRF538 Cモジュールに接続しています。

通常のDVシンプレクスで周波数を合わせれば全国の局と交信可能です。

X-リフレクタ(XRF)での交信はノード操作以外< UR:CQCQCQ R1:JG3EBB A / R2:JG3EBB G >で使用します。

NoraGateway の仕様上、R1/R2 空白は認められません。

アクセスポイントでJARL D-STAR網を使用する場合はX-リフレクタをUnlinkしてから使用します。

UR(To): U <-----UR(To)の8桁目にUを入れカーチャンクにてUnlinkします。

切断されると女性の声で「XRF538Cから切断しました」のメッセージが流れます。

切断操作しなくてもDRモードでJARL D-STAR網に接続可能ですが誤操作等でリフレクタ網に不要な信号が流れるのを防ぐため切断操作した方が良いと考えます。

JARL D-STAR網を使用する場合はアイコム社RS-MS3Wと同様にDRモードで運用します。

レピーターリスト 11.シンプレックスの項目に

レピータコールサイン:JG3EBB A ゲートウェイコールサイン:JG3EBB G

周波数:438.870 DUP:-DUP オフセト:0.000000

で登録して下さい。

DRモードにしてFromにレピーターリストより 11.シンプレックスで登録したメモリを呼び出しセットします。 To: に接続したいレピーター又は個人局コールを選択して送信します。

JARL D-STAR網使用後は UR(To): U でUnlink 後に

UR(To):XRF538CL でXRF538 Cモジュール接続に必ず戻して下さい。

正常に接続されると女性の声で「XRF538Cに接続しました」のメッセージが流れます。

よく使用するコマンド/コールサイン(CQCQCQ / JK3ZNB F / XRF538CL / XRF098EL / U 等)はDVメモリーの相手局コールサイン項目に登録した方が便利です。

---------2018/10/22 追記------------------

NoraGatewayのバージョンアップでDCSリフレクタ接続、及びDCSプロトコルでのX-リフレクタ接続も可能となりました。(NoraGateway_v0.1.2a-PR4~)

---------2018/10/29 追記------------------

NoraGateway_v0.1.2a-PR6にバージョンアップ実施

DPlus接続機能によりREFリフレクタにも接続出来る様になりました。

---------2018/10/30 追記------------------

NoraGateway_v0.1.2a 正式公開版にバージョンアップ実施

JARL MultiForward Link仕様変更に伴うバージョンアップだそうです。

---------2018/12/27 追記------------------

JARL D-STAR網に接続を試みる方がいますが、現在は接続出来ません。

(NoraGatewayでの接続はBANされた様です)

リフレクターXRF538のCモージュールに常時接続しています。

トラブル防止の為、他のリフレクターモジュールには接続しないで下さい。

ノード機はFT-7900H(2Fベランダ・モービルホイップ+出力5W運用)、周波数は438.87MHzで従来通りです。

尚、アクセスポイントはID-51/IDー31等、ターミナルモード機能の無いトランシーバでアクセス可能です。

使用ソフト変更に伴いX-リフレクタ(XRF) 又はアクセスポイント経由D-STAR網での交信が可能です。

但しDCS、REFリフレクタには現状接続不可となっています。

通常は全国殆どのリフレクターがinterlink接続されているXRF538 Cモジュールに接続しています。

通常のDVシンプレクスで周波数を合わせれば全国の局と交信可能です。

X-リフレクタ(XRF)での交信はノード操作以外< UR:CQCQCQ R1:JG3EBB A / R2:JG3EBB G >で使用します。

NoraGateway の仕様上、R1/R2 空白は認められません。

アクセスポイントでJARL D-STAR網を使用する場合はX-リフレクタをUnlinkしてから使用します。

UR(To): U <-----UR(To)の8桁目にUを入れカーチャンクにてUnlinkします。

切断されると女性の声で「XRF538Cから切断しました」のメッセージが流れます。

切断操作しなくてもDRモードでJARL D-STAR網に接続可能ですが誤操作等でリフレクタ網に不要な信号が流れるのを防ぐため切断操作した方が良いと考えます。

JARL D-STAR網を使用する場合はアイコム社RS-MS3Wと同様にDRモードで運用します。

レピーターリスト 11.シンプレックスの項目に

レピータコールサイン:JG3EBB A ゲートウェイコールサイン:JG3EBB G

周波数:438.870 DUP:-DUP オフセト:0.000000

で登録して下さい。

DRモードにしてFromにレピーターリストより 11.シンプレックスで登録したメモリを呼び出しセットします。 To: に接続したいレピーター又は個人局コールを選択して送信します。

JARL D-STAR網使用後は UR(To): U でUnlink 後に

UR(To):XRF538CL でXRF538 Cモジュール接続に必ず戻して下さい。

正常に接続されると女性の声で「XRF538Cに接続しました」のメッセージが流れます。

よく使用するコマンド/コールサイン(CQCQCQ / JK3ZNB F / XRF538CL / XRF098EL / U 等)はDVメモリーの相手局コールサイン項目に登録した方が便利です。

---------2018/10/22 追記------------------

NoraGatewayのバージョンアップでDCSリフレクタ接続、及びDCSプロトコルでのX-リフレクタ接続も可能となりました。(NoraGateway_v0.1.2a-PR4~)

---------2018/10/29 追記------------------

NoraGateway_v0.1.2a-PR6にバージョンアップ実施

DPlus接続機能によりREFリフレクタにも接続出来る様になりました。

---------2018/10/30 追記------------------

NoraGateway_v0.1.2a 正式公開版にバージョンアップ実施

JARL MultiForward Link仕様変更に伴うバージョンアップだそうです。

---------2018/12/27 追記------------------

JARL D-STAR網に接続を試みる方がいますが、現在は接続出来ません。

(NoraGatewayでの接続はBANされた様です)

リフレクターXRF538のCモージュールに常時接続しています。

トラブル防止の為、他のリフレクターモジュールには接続しないで下さい。

D-StarRepeater VerUp

2018.09.26

RaspberryPi3(OS:Stretch)のdstarrepeater及びircddbgatewayのバージョンアップをしました。

目的はdstarrepeater+ircddbgateway組合せでのID-51Plus2ターミナルモード動作確認です。

NoraGatewayがありますので動作確認のみでdstarrepeater+ircddbgateway組合せでのターミナルモード運用はしない予定です。

D-StarRepeater-20151012よりD-StarRepeater-20180911版

ircDDB Gateway-20151116よりircDDB Gateway-20180719版

にアップしました。

設定ファイルの場所は /etc で同一ですが実行ファイル、hostsファイルの場所は変わっています。

すでに旧バージョンを使用していた場合、旧バージョンでの起動も可能です。

旧バージョンでStretchコンパイルエラー対応の為に複数 cppファイルの修正が必要でしたが今回は修正不要でした。

今回、dstarrepeaterのMakefileはMakefileGUIPi、ircddbgatewayのMakefileはMakefileGUIを使用しました。

当局の環境にてMakefileGUIPiでライブラリlusb関連のエラー発生、コンパイル出来なかったためMakefileGUIPiを記述変更して対応しました。

インストールメモは こちら です。

NoraGatewayの設定でdstarrepeater経由によりDVMEGA等dstarrepeater対応デバイスにてターミナルモード非対応のID-31/51等でもJARL-DSTAR網、X-Refrectorに出れる様になります。(dstarrepeaterのバージョンは新/旧共に動作OK)

目的はdstarrepeater+ircddbgateway組合せでのID-51Plus2ターミナルモード動作確認です。

NoraGatewayがありますので動作確認のみでdstarrepeater+ircddbgateway組合せでのターミナルモード運用はしない予定です。

D-StarRepeater-20151012よりD-StarRepeater-20180911版

ircDDB Gateway-20151116よりircDDB Gateway-20180719版

にアップしました。

設定ファイルの場所は /etc で同一ですが実行ファイル、hostsファイルの場所は変わっています。

すでに旧バージョンを使用していた場合、旧バージョンでの起動も可能です。

旧バージョンでStretchコンパイルエラー対応の為に複数 cppファイルの修正が必要でしたが今回は修正不要でした。

今回、dstarrepeaterのMakefileはMakefileGUIPi、ircddbgatewayのMakefileはMakefileGUIを使用しました。

当局の環境にてMakefileGUIPiでライブラリlusb関連のエラー発生、コンパイル出来なかったためMakefileGUIPiを記述変更して対応しました。

インストールメモは こちら です。

NoraGatewayの設定でdstarrepeater経由によりDVMEGA等dstarrepeater対応デバイスにてターミナルモード非対応のID-31/51等でもJARL-DSTAR網、X-Refrectorに出れる様になります。(dstarrepeaterのバージョンは新/旧共に動作OK)

JumboSpot farm update

2018.08.28

ZUMspot/JumboSpot/MMDVM HotSpot(自作品)のファームをVer1.4.7にアップしました。

ssh接続でZUMspotは

sudo pistar-zumspotflash rpi

JumboSpot/MMDVM HotSpot(GPIO接続)は

sudo pistar-mmdvmhshatflash hs_hat

で行いました。

MMDVM HotSpot(GPIO接続)はSTM32基板上BOOT0のショートピンをON(1)側にした後にSTM32基板上のリセツトスイッチを押しコマンドを実行する必要があります。

STM32基板のMicroUSB(ttyACM0)接続の場合は従来通りの手順で行いました。

何が変わったのかわかりません。

ssh接続でZUMspotは

sudo pistar-zumspotflash rpi

JumboSpot/MMDVM HotSpot(GPIO接続)は

sudo pistar-mmdvmhshatflash hs_hat

で行いました。

MMDVM HotSpot(GPIO接続)はSTM32基板上BOOT0のショートピンをON(1)側にした後にSTM32基板上のリセツトスイッチを押しコマンドを実行する必要があります。

STM32基板のMicroUSB(ttyACM0)接続の場合は従来通りの手順で行いました。

何が変わったのかわかりません。

Pi-starバージョンUP実施

2018.07.09

Pi-Starを3.4.15より3.4.16にアップデートを実施しました。

sudo pistar-update

sudo pistar-upgrade

何が変わったのかな?。

同時にZUMspot/JumboSpot/MMDVM HotSpotのファームもV1.3.7よりv1.4.0にアップ実施。

送受信バッファメモリの最適化で途切れ難くした??。

自分自身の使用環境で問題が無ければ急いでアップしなくてもよいと思います。

最近アップデートが頻繁にあり、また直ぐにアップが発生すると思いますので.....。

-------2018/07/10-----------------

新ファームV1.4.1が出たようです。

予想通りの結果です。

v1.4.0でしばらく様子見します。

sudo pistar-update

sudo pistar-upgrade

何が変わったのかな?。

同時にZUMspot/JumboSpot/MMDVM HotSpotのファームもV1.3.7よりv1.4.0にアップ実施。

送受信バッファメモリの最適化で途切れ難くした??。

自分自身の使用環境で問題が無ければ急いでアップしなくてもよいと思います。

最近アップデートが頻繁にあり、また直ぐにアップが発生すると思いますので.....。

-------2018/07/10-----------------

新ファームV1.4.1が出たようです。

予想通りの結果です。

v1.4.0でしばらく様子見します。

MODEM基板スペクトラム

2018.06.11

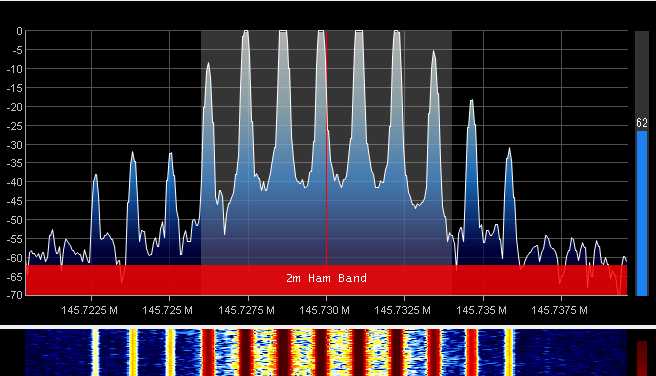

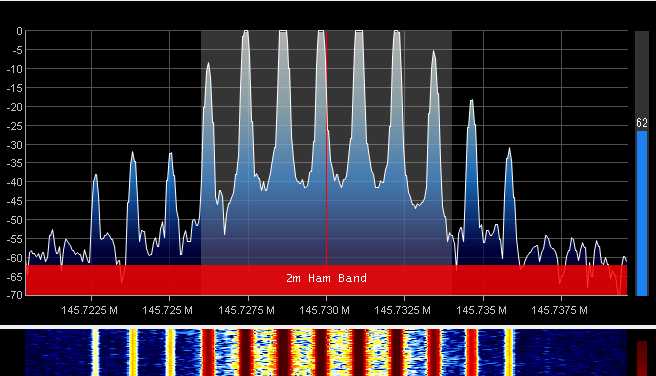

中華製MMDVM MODEM基板とFT-7800の組合せに於いてDMRモード時のスペクトラムを測定してみました。

測定はUSBワンセグTVチューナ+SDR#を簡易スペアナとして利用、Pi-Starに組込まれているMMDVMCalを起動して行いました。

下の画像の通り12本位の信号が出ていました。他のサイトを参照すればこの波形でOK??の様です。

DMRでの通信試験はしていませんがちゃんと信号が出ていますのOK??と思います。

-------------MMDVMCalスペクトラムを測定手順メモ---------------------

TeraTerm等でssh接続

以下のコマンドを一括で貼付けMMDVM関係のソフトを停止する。

#------------------------------------------

rpi-rw

sudo systemctl stop pistar-watchdog.timer

sudo systemctl stop pistar-watchdog.service

sudo systemctl stop mmdvmhost.timer

sudo systemctl stop mmdvmhost.service

sleep 3

sudo killall MMDVMHost

sudo killall MMDVMHost_NoOLED

sudo killall MMDVMHost_Adafruit

#------------------------------------------

上記を実行後

MMDVMCal /dev/ttyAMA0 でMMDVMCalを起動

D をキーボードより入力してDMR Deviation Mode (Set to 2.75Khz Deviation)を選択する。

スペース を押すと送信、再度押すと送信が停止する。

送信状態でスペクトラムを測定、12本位??の信号が正常に観測されるか確認する。

----6/15 追記-------------------------------------------------------------------

スペクトラム中央の信号(画像では赤ラインのところ)が一番下がる様にT(t)にてTXLevel調整、その値をExpertのMMDVMHost設定Modem項DMRTXLevelに設定するとDMR受信(ノード機FT-7800-->MD380)は受信出来ました。しかしDMRTXLevelは非常にシビアでした。

FT-7800はTCXOではなくFズレ等による不安定要素があり中華製modemとのコンピではDMRの運用はしない方が良いと考えます。Fズレはメーカ調整用アライメントモードで調整は可能ですが温度等に変動する可能性があります。

もったいないですが本格運用するにTCXOの固定機、デジタル機を利用した方が良いかも?。

FT-7800でもYSFは送受信とも十分にマージンが有りOKでした。

測定はUSBワンセグTVチューナ+SDR#を簡易スペアナとして利用、Pi-Starに組込まれているMMDVMCalを起動して行いました。

下の画像の通り12本位の信号が出ていました。他のサイトを参照すればこの波形でOK??の様です。

DMRでの通信試験はしていませんがちゃんと信号が出ていますのOK??と思います。

-------------MMDVMCalスペクトラムを測定手順メモ---------------------

TeraTerm等でssh接続

以下のコマンドを一括で貼付けMMDVM関係のソフトを停止する。

#------------------------------------------

rpi-rw

sudo systemctl stop pistar-watchdog.timer

sudo systemctl stop pistar-watchdog.service

sudo systemctl stop mmdvmhost.timer

sudo systemctl stop mmdvmhost.service

sleep 3

sudo killall MMDVMHost

sudo killall MMDVMHost_NoOLED

sudo killall MMDVMHost_Adafruit

#------------------------------------------

上記を実行後

MMDVMCal /dev/ttyAMA0 でMMDVMCalを起動

D をキーボードより入力してDMR Deviation Mode (Set to 2.75Khz Deviation)を選択する。

スペース を押すと送信、再度押すと送信が停止する。

送信状態でスペクトラムを測定、12本位??の信号が正常に観測されるか確認する。

----6/15 追記-------------------------------------------------------------------

スペクトラム中央の信号(画像では赤ラインのところ)が一番下がる様にT(t)にてTXLevel調整、その値をExpertのMMDVMHost設定Modem項DMRTXLevelに設定するとDMR受信(ノード機FT-7800-->MD380)は受信出来ました。しかしDMRTXLevelは非常にシビアでした。

FT-7800はTCXOではなくFズレ等による不安定要素があり中華製modemとのコンピではDMRの運用はしない方が良いと考えます。Fズレはメーカ調整用アライメントモードで調整は可能ですが温度等に変動する可能性があります。

もったいないですが本格運用するにTCXOの固定機、デジタル機を利用した方が良いかも?。

FT-7800でもYSFは送受信とも十分にマージンが有りOKでした。

2018.10.10 22:51

|

2018.10.10 22:51

|